很多新手爸妈在宝宝吃完奶或辅食后,总会担心“是不是没消化好?”其实,**消化不良在婴幼儿阶段非常常见**,但判断标准并不只是“吐奶”或“放屁多”。下面用自问自答的方式,把临床上最常用的观察指标、家庭护理技巧、就医红线一次讲透。

(图片来源网络,侵删)

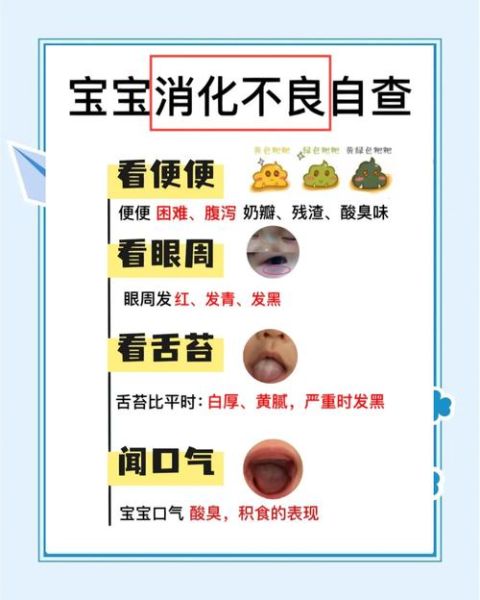

Q1:宝宝消化不良有哪些典型信号?

1. 排便异常

- 颜色:发绿、发白或夹杂大量奶瓣。

- 性状:稀水样、泡沫样或干硬如羊粪。

- 频率:突然从一天一次变成一天五六次,或连续三天无便。

2. 口腔与口气

- 舌苔厚白、发黄,像铺了一层“面粉”。

- 口气酸腐,类似酸奶放久后的味道。

3. 腹部表现

- 轻拍肚子有“咚咚”鼓音,说明胀气。

- 触摸时宝宝明显皱眉、哭闹,提示可能有痉挛痛。

4. 行为与睡眠

- 吃奶时扯乳头、吃两口就扭头。

- 夜间频繁惊醒,必须竖抱拍背才能继续睡。

Q2:为什么母乳喂养也会消化不良?

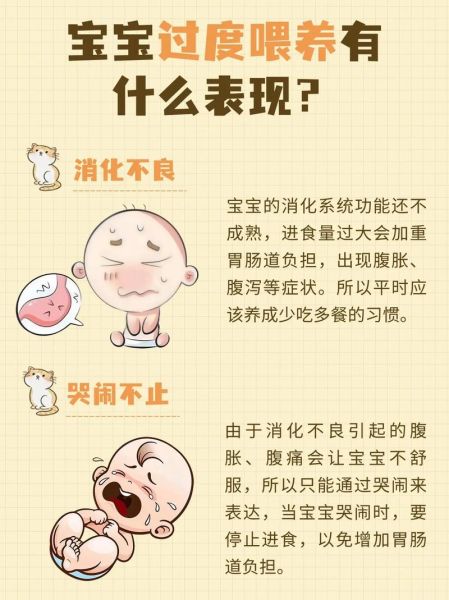

不少妈妈以为“母乳最易消化”,却忽略了以下细节:

(图片来源网络,侵删)

- 前奶摄入过多:前奶乳糖高,若宝宝只吃两三分钟就被换边,容易乳糖过载,出现泡沫便。

- 妈妈饮食刺激:咖啡、巧克力、辛辣食物中的生物碱会微量进入乳汁,刺激宝宝肠道。

- 过度喂养:母乳流速快,宝宝吞咽来不及发出饱足信号,结果“被动吃撑”。

Q3:配方奶宝宝更容易消化不良吗?

并非绝对,但风险点更集中:

- 冲调比例错误:奶粉过浓→渗透压高→肠道脱水;过稀→热量不足→频繁饥饿性哭闹。

- 转奶速度过快:新旧奶粉混合比例从1:4直接跳到4:1,肠道菌群来不及适应。

- 牛奶蛋白敏感:若宝宝便中带血丝、湿疹加重,需考虑换成深度水解或氨基酸配方。

Q4:辅食阶段最容易踩的坑有哪些?

1. 时间坑:早于4个月添加淀粉类辅食,宝宝胰淀粉酶分泌不足,导致糊状便酸臭。

2. 顺序坑:先给高纤维的西兰花、豌豆泥,肠道产气增加,腹胀明显。

3. 性状坑:6个月就喂整块蒸苹果,宝宝咀嚼不充分,大块食物直接进入肠道发酵。

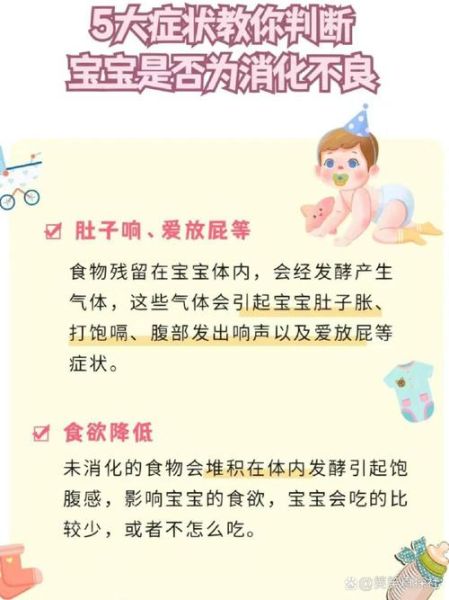

---Q5:家庭护理三步法,哪一步最关键?

第一步:记录饮食日志

(图片来源网络,侵删)

把每次喂奶时间、奶量、辅食种类、排便时间与性状写在同一张表,**三天就能找到可疑食物**。

第二步:腹部按摩+排气操

- 顺时针绕脐按摩,每圈5秒,做3分钟。

- 蹬自行车动作:握住宝宝脚踝,轻柔屈伸各10次。

第三步:调整喂养节奏

- 母乳:单侧吸吮至少10分钟再换边,确保吃到高脂肪的后奶。

- 配方奶:尝试在两次奶之间喂5ml温水,降低渗透压。

- 辅食:暂停新食材,回到已耐受的米糊+胡萝卜泥组合。

Q6:什么时候必须去医院?

出现以下任一情况,**别再观望**:

- 便中带血丝或柏油样黑便。

- 持续24小时无法进食,尿量明显减少。

- 腹部膨隆且发硬,像充气皮球。

- 发热>38℃伴随反复呕吐。

Q7:医生通常会做哪些检查?

门诊最常用的三项:

- 大便常规+隐血:判断是否有白细胞、脂肪球。

- 腹部B超:排除肠套叠、肠梗阻。

- 血常规:看嗜酸粒细胞是否升高,提示过敏可能。

Q8:益生菌真的有用吗?

临床证据表明,**特定菌株**才有效:

- 鼠李糖乳杆菌GG:缩短急性腹泻病程。

- 乳双歧杆菌BB-12:缓解功能性便秘。

注意:菌株号、剂量、保存温度缺一不可,**不建议自行网购“网红益生菌”**。

---Q9:中医推拿靠谱吗?

正规中医院的小儿推拿确实能缓解功能性消化不良,常用手法:

- 清大肠:食指桡侧缘从虎口推向指尖,300次。

- 揉板门:手掌大鱼际中点,揉按2分钟。

前提是**排除器质性疾病**,且由持证推拿师操作。

---Q10:长期消化不良会影响生长发育吗?

如果**每周发作>3次且持续2个月以上**,可能导致:

- 身高体重曲线向下跨越两个百分位。

- 铁、锌等微量元素缺乏,进而影响认知发育。

因此,**把“偶尔胀气”拖成“慢性消化不良”才是最大风险**。

评论列表