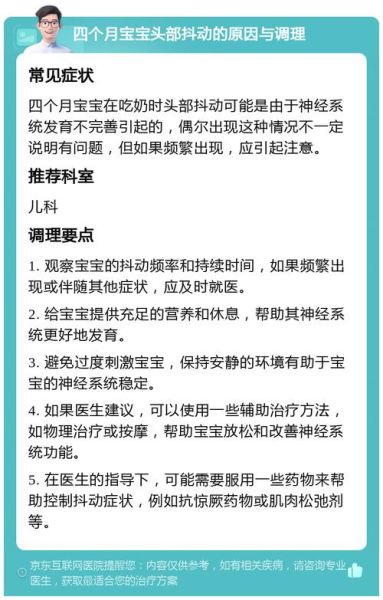

很多新手爸妈在夜里看到宝宝手脚突然“抖一下”,心跳瞬间加速:这是正常抖动还是癫痫抽搐?到底要不要马上去医院?下面用通俗语言拆解两者差异,并给出可操作的判断步骤。

一、先弄清楚:什么是“抖动”?什么是“抽搐”?

抖动:通常指幅度小、节奏快、持续不到两秒的局部肌肉颤动,类似成人入睡时的“惊跳”。 抽搐:则是肌群强烈、有节律或僵直的收缩,常伴眼球上翻、口吐白沫,持续数秒到数分钟。

自问自答: Q:抖动会不会演变成抽搐? A:绝大多数生理性抖动不会升级,但若抖动频繁且伴随眼神呆滞,需警惕。

二、一分钟自测表:看五个维度锁定性质

- 触发因素

- 抖动:多发生在入睡、换尿布、突然声响。

- 抽搐:无明显诱因,甚至睡眠中也可出现。

- 持续时间

- 抖动:<2秒,瞬间即止。

- 抽搐:≥5秒,常持续30秒以上。

- 波及范围

- 抖动:仅限手指、下巴或单侧肢体。

- 抽搐:常累及全身,呈对称或不对称强直。

- 意识状态

- 抖动:宝宝可被轻松唤醒,眼神灵活。

- 抽搐:呼叫无反应,眼神空洞或上翻。

- 发作后表现

- 抖动:立即停止,吃奶如常。

- 抽搐:发作后嗜睡、哭闹或软弱无力。

三、家长最容易踩的三个误区

误区一:把“打嗝”当抽搐 膈肌痉挛呈节律性抽动,但宝宝眼神清醒,喝点奶即可缓解。

误区二:忽略“睡眠肌阵挛” 新生儿浅睡期常见手指、脚趾轻微抖动,轻轻按住肢体即停止,属正常现象。

误区三:过度依赖视频搜索 网络视频多剪辑夸张,容易放大焦虑。最靠谱的做法是录下完整发作过程,带医院给专业医生看。

四、在家紧急处理三步法

若判断为抽搐,请立即:

- 保持呼吸道通畅:将宝宝头偏向一侧,清理口腔分泌物。

- 记录时间:从抽搐开始按下秒表,超过5分钟立即拨打120。

- 不强行按压肢体、不塞任何物品入口,避免二次伤害。

若只是抖动,可: - 用包被轻压四肢增加安全感; - 降低环境噪音,避免强光; - 观察24小时内是否再次出现。

五、医生视角:何时必须做脑电图?

以下任一情况,建议48小时内就诊并预约脑电图:

- 一天内抖动>10次或单次抽搐≥2分钟;

- 抽搐伴发热、呕吐、前囟门凸起;

- 出生时有窒息、颅内出血史;

- 家族有癫痫病史。

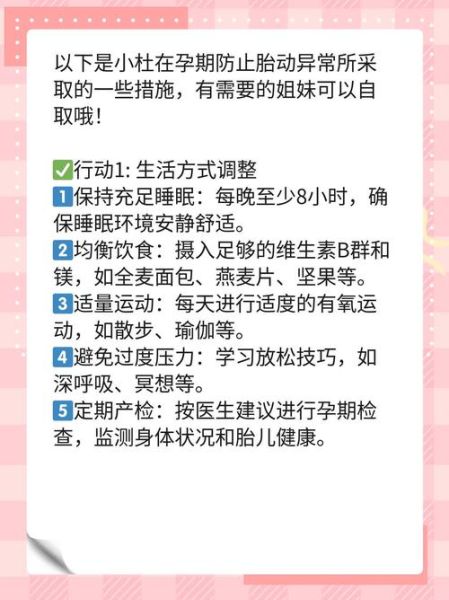

六、日常预防与护理锦囊

1. 睡眠环境:保持室温24-26℃,使用睡袋减少惊跳反射。 2. 喂养细节:避免过度喂养导致低钙抖动,母乳妈妈注意钙和维生素D摄入。 3. 抚触按摩:每天10分钟婴儿抚触,降低神经兴奋性。 4. 定期儿保:3月龄、6月龄按时做神经行为评估,早发现早干预。

七、真实案例对比:看完秒懂

案例A:2月龄男宝,入睡时双上肢突然抖动1秒,妈妈轻拍后继续睡,整晚无复发。儿保医生查体正常,判断为良性睡眠肌阵挛。

案例B:4月龄女宝,午睡中突发双眼凝视、四肢节律抽动40秒,伴口唇青紫。急诊脑电图示癫痫样放电,确诊为婴儿痉挛症,及时用药后控制良好。

八、父母心理调适:别让焦虑放大症状

自问自答: Q:我越看越觉得宝宝像抽搐,怎么办? A:先深呼吸,按“一分钟自测表”打分,若仍不确定,把视频发给儿科医生在线初筛,比盲目百度更可靠。

记住,真正的抽搐不会因为你盯着看就停止,而良性抖动也不会因为忽略就恶化。科学记录、及时就医,才是对宝宝最大的保护。

评论列表