宝宝为什么总是反复细菌感染?

很多新手爸妈在群里吐槽:明明家里天天消毒,孩子还是三天两头扁桃体化脓、腹泻、发烧。其实,**“过度清洁”本身就可能破坏宝宝微生态平衡**,反而给致病菌可乘之机。下面从“感染源—传播途径—易感人群”三个维度拆解原因。

最常见的五大感染源

- 呼吸道细菌:肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌,常潜伏在成人鼻咽部,亲吻或近距离说话即可传播。

- 肠道致病菌:沙门氏菌、致病性大肠杆菌,多因辅食交叉污染、未彻底加热的鸡蛋或肉类引起。

- 皮肤常驻菌失衡:长时间穿戴纸尿裤、汗液浸渍,导致表皮葡萄球菌过度繁殖,出现尿布疹继发感染。

- 医源性暴露:雾化器、吸鼻器、体温计消毒不彻底,在医院候诊区交叉感染。

- 宠物与环境:猫狗口腔携带巴斯德菌,被舔伤口后24小时内可引发蜂窝织炎;潮湿角落的曲霉菌也能诱发呼吸道症状。

传播途径:细菌如何“钻空子”

口—手—眼循环

宝宝爱吃手,若成人外出归来未洗手就抱娃,细菌从手到口,再揉眼睛,结膜炎、腹泻一并出现。

飞沫+气溶胶

冬季门窗紧闭,室内湿度高,说话或打喷嚏产生的<5μm气溶胶颗粒可悬浮30分钟,**空调滤网成为细菌培养皿**。

母婴垂直

母亲产道携带B族链球菌,顺产时新生儿吸入羊水,72小时内可发生早发型败血症。

为什么同处一室,有的宝宝中招有的安然无恙?

关键在于**“免疫成熟度”与“菌群多样性”**。

- 早产儿IgG水平低:母体通过胎盘传输的抗体在34周后才显著增加,早产儿天然“弹药不足”。

- 剖宫产缺少产道挤压:错过第一波乳酸杆菌定植,肠道屏障建立延迟。

- 抗生素滥用:一次普通感冒就用头孢,把共生菌也杀掉,耐药菌趁机上位。

- 维生素D缺乏:血清25(OH)D<20ng/ml时,抗菌肽LL-37分泌减少,呼吸道防御力下降。

家庭预防的六个实操细节

1. 科学洗手,而非“仪式感洗手”

用流动水+普通肥皂搓洗20秒即可,**不必每次都用含氯消毒液**,否则会破坏皮肤酸性膜。

2. 分餐制与辅食管理

- 砧板生熟分开,**每半年更换一次**;

- 鸡蛋冷水下锅,水沸后再煮7分钟,蛋黄完全凝固;

- 水果现切现吃,西瓜切开后室温放置不超过2小时。

3. 合理使用消毒剂

玩具每周一次75%酒精擦拭即可,**高频接触的门把手可用季铵盐类**,但喷洒后静置5分钟再擦干。

4. 微生态干预

顺产宝宝出生后立即吸吮母乳,补充双歧杆菌;剖宫产宝宝可在医生指导下使用鼠李糖乳杆菌GG株滴剂,**连续3个月**。

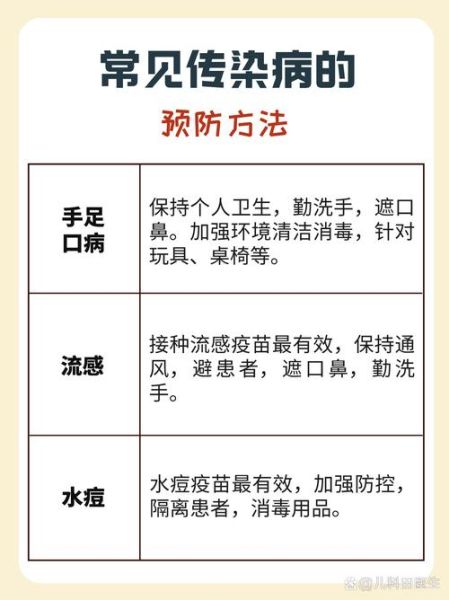

5. 疫苗“补漏洞”

除了常规一类苗,二类苗中的**肺炎球菌结合疫苗(PCV13)、Hib疫苗、轮状病毒疫苗**能显著降低重症感染率。

6. 环境湿度与通风

冬季室内湿度保持在40%~60%,**每天开窗2次,每次15分钟**,形成空气对流。

出现哪些信号必须就医?

家长常纠结“再观察还是立刻去医院”,记住**“三看一算”**:

- 看精神:嗜睡、持续哭闹超过2小时无法安抚;

- 看循环:口唇发绀、指甲床再充盈时间>3秒;

- 看尿量:6小时内无尿或尿量明显减少;

- 算体温曲线:3月龄以下体温≥38℃、3~6月龄≥39℃且退热药效果差。

医生视角:门诊最容易被忽视的两件事

一是**“带菌家长”**,很多妈妈咽炎、龋齿未经治疗,亲吻宝宝脸颊时把链球菌传过去;二是**“慢性病灶”**,如鼻窦炎、中耳炎脓液倒流,成为细菌长期“弹药库”。建议全家口腔检查+耳鼻喉科评估,**同步治疗**才能真正切断感染链。

评论列表