宝宝性格内向怎么办?先别急着贴标签,内向并非缺陷,而是一种气质。只要方法得当,完全可以在尊重天性的同时,帮助TA建立社交自信。

内向宝宝的典型信号,你捕捉到了吗?

安静≠内向,但出现以下场景时,多半提示气质偏内向:

- 在陌生环境紧抱父母,超过十分钟仍不愿下地

- 游乐场里喜欢旁观,被邀请加入就摇头

- 回答问题时声音越来越小,眼神飘忽

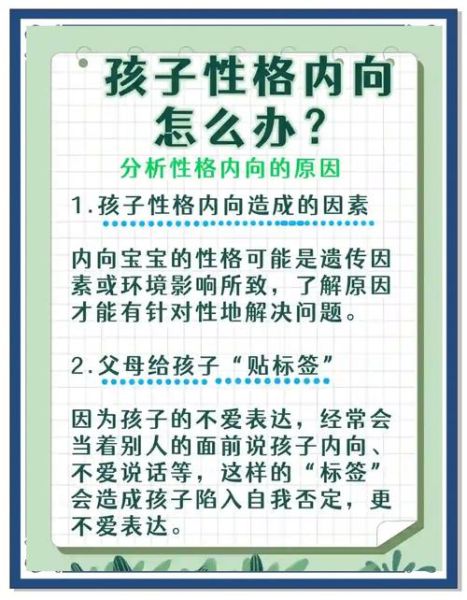

先厘清:内向是缺陷还是特点?

答案:特点。哈佛大学儿童发展中心追踪发现,内向孩子的大脑杏仁核对新鲜刺激更敏感,他们并非害怕社交,而是需要更多时间处理信息。强行“纠正”反而会让TA产生自我否定。

家庭场景三步走:把安全感垫高

1. 进门仪式:降低社交启动能耗

每天回家先做三件固定小事:

- 蹲下来与宝宝对视,数到五

- 让TA选择今天想抱的“安抚物”

- 一起喝半杯温水,给身体一个“我到家了”的信号

这套仪式像心理充电站,帮TA把能量从“警戒模式”调到“放松模式”。

2. 晚餐桌提问法:用选择题代替开放式问题

别问“今天开心吗”,改成:

- “今天滑滑梯和荡秋千,你更喜欢哪一个?”

- “如果明天只能带一个小朋友回家,你选小宇还是乐乐?”

选择题降低思考负荷,孩子更容易开口,家长也能抓到兴趣点。

3. 睡前十分钟:情绪复盘

关灯后,用“手电筒故事”法:父母用手电照天花板,轮流说一句今天最强烈的感受。轮到宝宝时,即使只蹦出两个字,也要重复并扩展:“你说‘生气’,是因为排队时被插队了,对吗?”被准确复述情绪,是内向孩子最需要的确认。

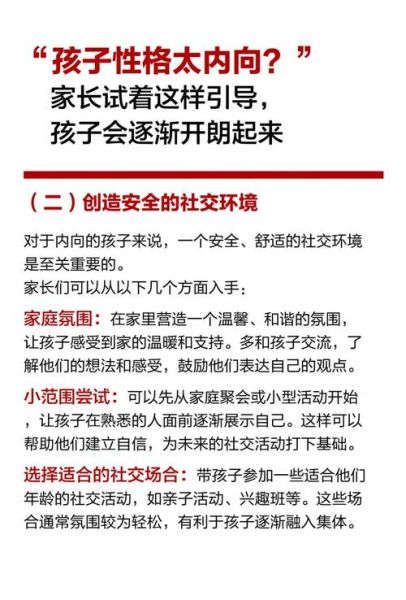

户外小步递进:社交肌肉这样练

阶段一:平行玩耍(1-2周)

约一位熟悉的小伙伴,地点选在家里或小区安静角落。只准备两份相同玩具,各玩各的,父母在旁边描述:“你看,小宇也在搭积木,他的塔尖是红色的。”不强迫互动,先让TA适应“旁边有人”的感觉。

阶段二:共同任务(2-4周)

升级为需要两人合作的简单任务:

- 一起把十片树叶按大小排队

- 合作运一桶水给花浇水

任务完成后击掌庆祝,用仪式感固化正向体验。

阶段三:微型主持(4-6周)

邀请三到四个孩子,场地仍选熟悉环境。提前告诉宝宝:“待会儿你来发饼干,每人两片。”赋予职责能瞬间提升掌控感,很多内向孩子一拿到“工作证”,就能开口数“一、二”。

幼儿园衔接:提前给老师递“说明书”

开学前一周,写一张小卡片交给老师:

“我家小安偏内向,需要时间预热。如果上午活动他躲在角落,请允许他先观察五分钟,再轻轻牵手加入。谢谢!”

老师每天收到几十条信息,简短、具体、带解决方案的说明最容易被记住。

父母自我检查:这些话正在削弱孩子勇气

把以下句子贴在冰箱,出现一次划掉一次:

- “你怎么这么胆小?”——标签会固化行为

- “快去打招呼,不然没礼貌!”——羞耻感升级

- “你看人家多大方!”——对比制造自卑

替换句式:

- “你还需要一点时间,对吗?妈妈等你。”

- “如果你现在不想说,可以挥挥手。”

- “每个人节奏不同,你找到自己的就好。”

给内向宝宝选兴趣班的三条硬标准

- 小班制:师生比不超过1:5,减少嘈杂刺激

- 有观察窗口:父母可在门外看到,孩子安全感倍增

- 成果可视化:画画、乐高这类能带走作品的活动,让孩子用“物”代替“话”展示自己

如果半年后仍无改善,需要警惕什么?

同时满足以下三点,建议咨询儿童心理科:

- 在家也极少主动说话,与父母眼神交流少于三秒

- 拒绝任何肢体接触,包括家人拥抱

- 出现咬指甲、扯头发等自我刺激行为,且频率逐月增加

最后的悄悄话

内向宝宝的成长像一场马拉松,父母的角色不是推车,而是陪跑。当TA回头确认你还在,就会放心地向前多迈一步。请记得,安静的孩子也有巨响的灵魂,只是他们选择了更精致的表达方式。

评论列表