每天被“吃饭像打仗”“玩具扔满屋”折磨的家长,都在问同一句话:到底怎样才能让宝宝养成好习惯,并且真正坚持下来?答案其实藏在“节奏感、示范力、正反馈”三个关键词里。

为什么好习惯总是三天打鱼两天晒网?

先别急着责怪孩子,先自查三个常见误区:

- 目标太大:一上来就要求两岁宝宝自己收拾全部玩具,挫败感直接劝退。

- 场景混乱:今天允许床上吃零食,明天又呵斥,规则信号自相矛盾。

- 情绪勒索:“你再不收我就全扔掉!”这类威胁短期见效,长期却削弱安全感。

自问自答:孩子真的做不到吗?

答:不是做不到,而是家长给的台阶太高、指令太杂、情绪太满。

黄金启动期:一岁半到三岁半

神经科学研究表明,**一岁半到三岁半**是大脑突触爆发期,习惯一旦形成,神经通路就像高速公路一样自动导航。

如何抓住这段窗口?

- 固定仪式:每天睡前“刷牙—换睡衣—读绘本—熄灯”,顺序绝不颠倒。

- 微习惯拆分:把“收拾玩具”拆成“先把积木放进红桶”,完成即胜利。

- 环境暗示:在儿童房贴一张“睡前流程图”,让孩子看得见下一步。

自问自答:错过黄金期还能补救吗?

答:可以,但需要用“双倍耐心+逐步回退”策略,把大目标切成更小颗粒。

家长示范:孩子是天生的镜像神经元

想让娃爱阅读?先问问自己上次读完一本书是什么时候。

- 同步行动:当宝宝涂鸦时,家长坐在旁边写字,用行动告诉他“坐下来做一件事很正常”。

- 语言外化:“妈妈现在把碗放进水池,因为吃完要立刻清理。”把思维过程说出来,孩子才能复制。

- 错误示范也重要:偶尔故意把书放错位置,然后夸张地纠正,“哎呀,书应该回书架,我差点忘了!”让孩子看到修正过程。

自问自答:家长忍不住刷手机怎么办?

答:设定“亲子专注时段”,把手机放到另一个房间,用番茄钟25分钟+5分钟休息的节奏,全家一起遵守。

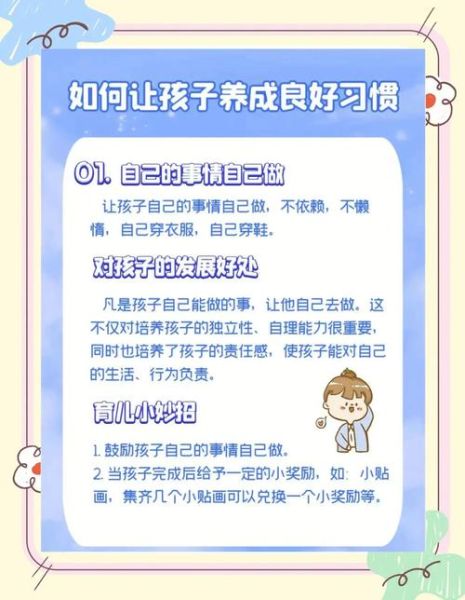

正反馈系统:让坚持像游戏升级

大脑对即时奖励最敏感,但物质奖励容易上瘾,**情绪奖励+可视化成长**才是长久之计。

三种不花钱的正反馈

| 类型 | 示例 | 原理 |

|---|---|---|

| 语言勋章 | “你刚刚自己穿袜子,动作比昨天快了10秒!” | 具体数字让孩子感受进步 |

| 成长树 | 墙上贴一棵树干,每完成一次好习惯就添一片叶子 | 视觉化累积效应 |

| 特权卡 | 连续三天按时睡觉,可获得“周末选公园”权利 | 把习惯与选择权绑定 |

自问自答:奖励会不会让孩子变得功利?

答:只要逐步拉长奖励间隔,并把外部奖励过渡到内部成就感,就能避免依赖。

常见场景实战手册

吃饭不追喂

预演饥饿感:正餐前两小时只提供白水,让胃有真实需求。

分格餐盘:把蔬菜、主食、蛋白质分开放,减少“挑一坨”的抗拒。

计时器法:设置20分钟沙漏,时间到就收餐,下一顿前不补零食。

玩具分类收纳

一出一进:新玩具进门,必须选一件旧玩具“送”给楼下小伙伴。

拍照存档:把复杂积木造型拍照留存,再拆散收纳,孩子更愿意配合。

颜色标签:红色箱子放车类,蓝色箱子放积木,视觉分类降低难度。

早晨不赖床

晨光唤醒灯:提前10分钟逐渐变亮,模拟日出,减少起床气。

任务串联:穿好衣服→按一下音乐盒→音乐响起才能出房门,形成连锁反应。

睡前铺垫:前一晚让孩子自己选明天要穿的衣服,早晨决策疲劳瞬间降低。

坚持不下去时的急救包

再完美的计划也会遇到生病、旅行、长辈干预等突发状况。

- 降级原则:高烧刚退时,只保留最核心的“睡前刷牙”,其余暂停。

- 重启仪式:用一张“习惯重启卡”,写上“我们又回来啦”,贴在冰箱上,全家签名。

- 复盘对话:每周五晚饭后,全家围坐,每人说一个“本周最棒的小进步”,强化正向记忆。

自问自答:孩子哭闹反抗怎么办?

答:先共情,“妈妈知道你很想继续玩”,再给出有限选择,“你想再玩5分钟还是现在收一半?”把控制权部分交还给孩子。

把习惯写进家族故事

最后一个小技巧:把孩子的好习惯变成家族口述史。

- “爸爸小时候也讨厌刷牙,后来爷爷发明了一个‘刷牙歌’,你要不要听听?”

- “咱们家有一条家规,吃饭不讲话,太爷爷那辈就这样,已经传了四代。”

当习惯与身份认同绑定,坚持就不再是任务,而是“成为我们家的人”的一部分。

评论列表