真实案例回顾:三天内看似没事,为何突然恶化?

2023年10月,江苏一位8个月大的男婴从50厘米高的床上滚落,当时仅额头轻微红肿,吃奶、玩耍均正常。家长按“老经验”冰敷后未就医。72小时后孩子突然面色苍白、呼吸急促,送医途中瞳孔散大,最终因急性硬膜下血肿合并脑疝离世。尸检显示:出血点在撞击对侧,属于“对冲伤”,早期CT可能仅见极细裂缝,但血管已受损,血肿缓慢渗血直至压迫脑干。

(图片来源网络,侵删)

婴幼儿颅脑损伤的隐匿特点

1. 颅骨弹性大≠安全

婴儿颅骨骨缝未闭合,外力作用下可暂时变形缓冲,但脑组织在颅腔内“摇荡”更易造成血管撕裂。临床统计:1岁以下坠落伤中,约35%初期无症状,48小时后才出现嗜睡、呕吐。

2. 血肿“定时炸弹”机制

- 静脉渗血:婴幼儿硬膜下血肿多为桥静脉撕裂,出血速度以“毫升/小时”计,早期影像可能漏诊。

- 代偿期假象:颅腔可通过囟门膨出、骨缝分离暂时容纳血肿,一旦超过代偿极限,病情呈断崖式恶化。

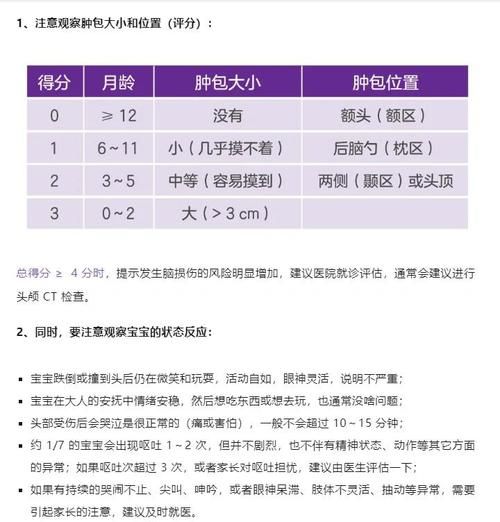

家长必须掌握的“黄金观察表”

| 时间节点 | 必须警惕的症状(出现一个立即就医) |

|---|---|

| 0-2小时 | 持续哭闹超过30分钟、喷射状呕吐、囟门明显隆起 |

| 2-24小时 | 嗜睡(唤醒后很快又入睡)、单侧肢体活动减少、眼白出现血丝 |

| 24-72小时 | 呼吸节律改变(忽快忽慢)、瞳孔大小不一、体温骤升至38.5℃以上 |

为什么医生有时建议“先回家观察”?

家长常质疑:“既然可能恶化,为何急诊医生不直接拍CT?”答案涉及辐射风险与临床指征权衡。

- CT的辐射量:一次头部CT约等于100次胸片,对婴幼儿甲状腺、晶状体有潜在影响。

- 国际指南标准:加拿大儿科协会指出,若无高危因素(意识丧失>5秒、颅骨凹陷、异常神经系统体征),可在家严密观察4-6小时。

但需注意:医生评估后离院的患儿,必须每2小时记录一次唤醒反应,且需有成人通宵陪护。

---家庭急救的“三做三不做”

三做

- 立即冷敷:用4℃左右湿毛巾敷肿胀处,每次10分钟、间隔20分钟,避免直接接触皮肤冻伤。

- 记录时间轴:精确记录摔落高度、着地部位、首次出现异常表现的时间点,就诊时交给医生。

- 侧卧防窒息:若孩子呕吐,将其转为右侧卧位,清空口腔分泌物。

三不做

- 不揉按肿块:可能加重毛细血管出血。

- 不喂镇静药物:如苯巴比妥会掩盖嗜睡症状。

- 不等待“自愈”:即使孩子嬉笑如常,只要出现上述表格中任一症状,立即拨打120。

易被忽视的“二次伤害”场景

案例:一位妈妈抱摔伤后的宝宝乘车复诊,未使用安全座椅,途中急刹车导致孩子前额再次撞击座椅扶手,原出血点扩大。任何头部外伤后72小时内,乘车必须使用反向式安全座椅,避免颠簸二次损伤。

---长期随访:哪些后遗症可能潜伏数年?

即使度过急性期,仍需关注:

(图片来源网络,侵删)

- 认知发育滞后:尤其伤及额叶时,学龄期可能出现注意力缺陷。

- 癫痫风险:外伤性癫痫潜伏期可达5-10年,脑电图异常率约12%。

- 行为异常:如撞击部位在颞叶,青春期可能出现情绪控制障碍。

建议:外伤后6个月、18个月、3岁分别做一次神经心理评估。

---法律与保险:家长必须留存的证据链

- 监控录像:家中摄像头需保留原始文件,不可剪辑。

- 就诊记录:包括急诊病历、CT报告、医生“建议住院但家长拒绝”的签字单。

- 费用票据:部分省市“婴幼儿意外险”可报销观察期费用,需48小时内报案。

(图片来源网络,侵删)

评论列表