什么是宝宝认知能力?

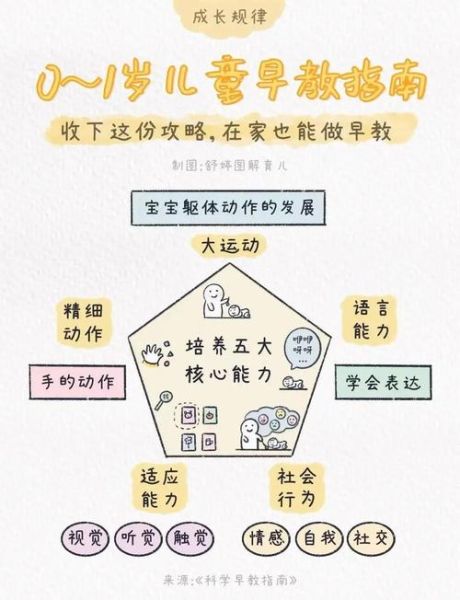

宝宝认知能力指的是婴幼儿通过感官、动作、语言等方式,对周围世界进行**信息接收、加工、存储与应用**的综合心理过程。它包括注意力、记忆力、语言能力、问题解决能力、空间感知、因果关系理解等多个维度。

很多家长会问:“宝宝还小,真的会有认知能力吗?”答案是肯定的。**从新生儿开始,宝宝就在用哭声、眼神、动作与外界互动**,这些看似本能的反应,正是认知发展的起点。

宝宝认知能力发展的关键阶段

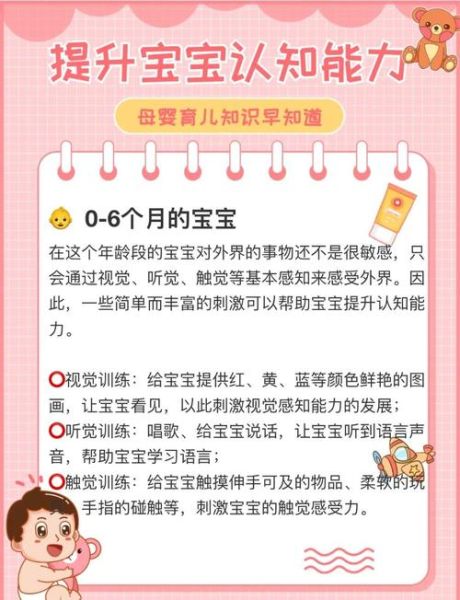

0-6个月:感官探索期

- 视觉追踪:宝宝会追随移动的物体,说明注意力开始集中。

- 听觉反应:对熟悉的声音(如妈妈的声音)表现出安静或微笑。

- 抓握反射:通过手部动作感知物体形状、质地。

6-12个月:因果理解期

- 物体恒存:开始理解“看不见的东西依然存在”,这是认知飞跃。

- 重复动作:如反复扔玩具,是在测试“我这样做会发生什么”。

- 模仿行为:模仿大人拍手、挥手,说明镜像神经元活跃。

1-2岁:语言爆发期

- 词汇量激增:从几个词到几十个词,语言能力成为认知的“加速器”。

- 象征性游戏:如把积木当电话,体现抽象思维萌芽。

- 简单分类:能区分“动物”和“车”,但还不理解“交通工具”这类抽象概念。

2-3岁:逻辑思维初现

- 提问“为什么”:表明宝宝开始探索因果关系。

- 排序能力:能按大小、颜色简单排列物品。

- 角色扮演:通过“过家家”理解社会角色与规则。

如何提高宝宝认知能力?家长必做的5件事

1. 创造丰富的感官环境

宝宝通过**看、听、摸、尝、闻**来认识世界。家长可以:

- 提供不同材质的玩具(如硅胶、木头、布料)。

- 播放多样化的音乐(古典、儿歌、自然声音)。

- 带宝宝接触自然环境(摸树叶、听鸟叫)。

2. 对话式语言输入

很多家长误以为“宝宝听不懂就不说”,其实**语言输入越早越多,突触连接越密集**。试试这些方法:

- 描述日常活动:“妈妈正在洗苹果,红色的,圆圆的。”

- 回应宝宝的咿呀声:“你想拿小熊吗?给你!”

- 避免电子屏幕语言:真人互动才能激活社交脑区。

3. 鼓励自主探索

当宝宝试图自己翻书或搭积木时,家长常因“怕弄乱”而打断。其实**试错是认知发展的燃料**。可以:

- 设置安全探索区(如铺软垫的爬行角)。

- 提供开放式玩具(如积木、沙盘)。

- 忍住“帮忙”的冲动,用提问引导:“你觉得怎么才能把塔搭得更高?”

4. 建立规律的生活仪式

认知发展需要**可预测性**来减少大脑的认知负荷。例如:

- 固定的睡前流程(洗澡-读书-关灯)。

- 用照片制作“日程表”,帮助宝宝理解时间顺序。

- 通过重复儿歌强化记忆(如“拍手歌”)。

5. 游戏化学习

游戏是宝宝的“工作”。推荐3个**认知刺激游戏**:

- 藏猫猫升级版:用透明和不透明杯子盖住玩具,让宝宝猜哪个下面有。

- 超市小助手:让宝宝按指令拿“红色的苹果”或“圆圆的饼干”。

- 故事接龙:“小狗去公园……接下来发生什么?”鼓励宝宝编结局。

常见误区:这些做法正在阻碍宝宝认知发展

误区1:过度使用学步车

学步车限制了宝宝自主爬行和探索,**延迟空间感知能力发展**。美国儿科学会已明确建议禁用。

误区2:填鸭式早教

强迫2岁宝宝背唐诗,可能短期内看似“聪明”,但会**扼杀内在探索动机**。认知发展需要“脚手架”而非“填鸭”。

误区3:电子保姆

《JAMA Pediatrics》研究指出,**18个月前接触屏幕与语言延迟显著相关**。真人互动不可替代。

家长最关心的3个问题

Q:宝宝总把东西放嘴里,是认知问题吗?

A:不是。**口欲期(0-1岁)是认知的正常阶段**,宝宝通过口腔探索物体属性。只需确保物品安全卫生。

Q:双语环境会混淆宝宝吗?

A:不会。**婴儿天生具备语言区分能力**,双语宝宝反而在**执行功能(如注意力切换)**上表现更优。

Q:认知能力可以“检测”吗?

A:不建议用标准化测试评估婴幼儿。**日常观察**更可靠,如:能否按指令找玩具?是否理解“再见”?若明显滞后,再咨询专业评估。

写在最后

宝宝认知能力的发展,是一场**马拉松而非短跑**。家长的角色不是“教练”,而是**提供资源的安全基地**。当宝宝反复把勺子扔在地上时,不妨蹲下来,和他一起研究“为什么勺子会发出声音”——这一刻,**认知的火花正在点燃**。

评论列表