四个月宝宝智力到底体现在哪些方面?

很多新手爸妈把“智力”等同于“会不会背诗”,其实对四个月大的婴儿来说,智力更多体现在感知、运动、社交与情绪反应的整合能力上。只要宝宝能完成以下动作,就说明大脑正在高速发育:

(图片来源网络,侵删)

- 追视:眼睛能跟随缓慢移动的彩色玩具左右各转90°以上。

- 抓握:手掌主动张开,能握住拨浪鼓并摇晃3秒以上。

- 社交微笑:看到熟悉面孔会咯咯笑,陌生人逗弄时先观察再决定是否回应。

- 声音定位:听到妈妈的声音会转头寻找,而非无差别地东张西望。

为什么四个月是大脑突触爆发期?

脑科学研究表明,婴儿出生后头六个月,每秒钟可形成100万个神经突触。四个月左右,视觉皮层与运动皮层的连接达到峰值,这意味着:

- 视网膜到大脑的通路已髓鞘化,颜色分辨力从黑白灰跃升到识别红黄蓝三原色。

- 脊髓与手臂肌肉的神经回路成熟,出现有意识拍打而非原始反射。

- 边缘系统开始整合情绪记忆,宝宝能区分“舒适”与“不适”并给出不同哭声。

家庭环境如何“助攻”智力发展?

1. 视觉刺激:黑白卡已过时

过去流行的黑白卡对新生儿有效,但四个月宝宝需要高对比度的彩色几何图形。把红蓝相间的螺旋图案贴在婴儿床围栏,每天更换位置,可训练眼球追踪与空间记忆。

2. 听觉游戏:从“听”到“懂”

不要只放莫扎特,试试节奏变化明显的儿歌。例如《两只老虎》每句末尾突然停顿,宝宝会 anticipatory stillness(预期性静止),这是工作记忆的雏形。

3. 触觉探索:材质分级法

准备五种不同粗糙度的布料:丝绸、纯棉、毛巾、麻布、粗呢。每天让宝宝触摸30秒,并同步说出材质名称。研究显示,这种多感官绑定能提升大脑跨区整合效率。

早教班有必要吗?

答案取决于课程设计。如果早教班能做到以下三点,可以考虑:

(图片来源网络,侵删)

- 师生比≤1:3,确保每个宝宝得到个性化回应。

- 课程时长≤20分钟,避免过度刺激导致皮质醇升高。

- 家长必须陪同,因为四个月宝宝的安全型依恋比任何认知训练都重要。

警惕“超前发育”的假象

有些宝宝四个月就能靠坐,家长误以为“天赋异禀”。实际上:

- 靠坐时若头部前倾超过30°,说明颈背肌力不足,长期如此可能影响前庭系统发育。

- 过早竖抱会导致脊柱压力分布异常,反而抑制翻身等大运动里程碑。

- 频繁使用学步车会让宝宝跳过爬行-大脑交叉模式,未来可能出现阅读障碍风险。

每日15分钟“黄金互动”方案

无需复杂玩具,以下流程坚持一个月即可看到变化:

- 2分钟面对面:妈妈夸张地张嘴说“啊”,观察宝宝是否模仿口腔动作——这是语言中枢的镜像神经元在激活。

- 5分钟地板时间:让宝宝俯卧,前方放能反光的不锈钢碗。看到自己的倒影会激发自我认知萌芽。

- 3分钟空中自行车:轻握宝宝脚踝做蹬车动作,同时唱节奏儿歌,刺激左右脑协同。

- 5分钟肌肤接触:爸爸用胡茬轻触宝宝脚底,引发笑声——这种触觉-情绪联结能促进催产素分泌。

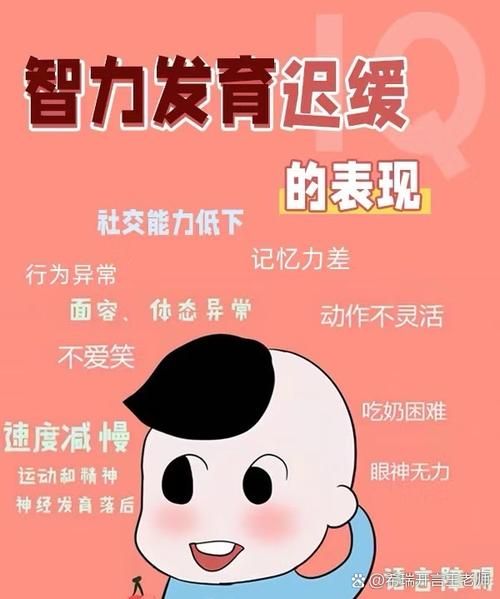

什么时候需要就医评估?

如果同时出现以下情况,建议挂儿童神经发育门诊:

- 对红色物体无注视反应超过10秒。

- 听到摇铃声不转头,但会被突然的关门声吓到——提示可能存在听觉处理障碍。

- 拇指持续内扣,无法自主张开。

- 被抱起时身体僵硬或完全瘫软,缺乏张力性颈反射的过渡姿势。

父母最容易犯的三大误区

误区一:把“安静”当“乖”

四个月宝宝清醒时应有每小时4-5次发音,过度安静可能是社交动机不足的信号。

误区二:依赖“电子奶嘴”

手机播放的二维动画无法提供深度知觉线索,长期观看会导致双眼协调延迟。

(图片来源网络,侵删)

误区三:频繁更换抚养人

主要抚养者的稳定性直接影响海马体体积,频繁换人可能削弱情景记忆的形成。

评论列表