宝宝一直打哈欠,看似只是困倦的小动作,却常常让家长既心疼又焦虑:到底是没睡好,还是身体出了问题?下面用通俗语言拆解现象背后的医学逻辑,并给出可落地的家庭应对策略。

一、先判断:宝宝一直打哈欠是正常还是异常?

正常信号:新生儿每天睡眠总量在14-17小时,但睡眠周期短,浅睡比例高,容易在“半梦半醒”间打哈欠。只要吃奶量、体重增长、精神状态正常,这种哈欠属于生理现象。

异常信号:如果哈欠频率>20次/小时,伴随以下任一情况,需提高警惕:

- 吃奶量明显下降或吐奶频繁

- 哭声弱、眼神呆滞、肌张力低

- 皮肤发花、呼吸急促或暂停

- 体温<36℃或>37.5℃

二、常见原因拆解:从环境到疾病逐一排查

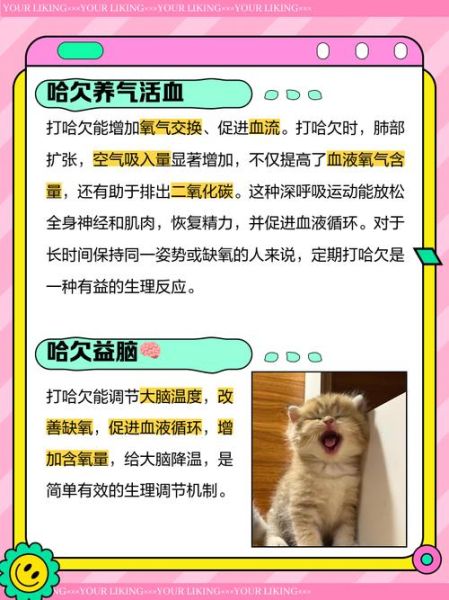

1. 环境缺氧

房间密闭、人多、室温过高,都会让空气中二氧化碳浓度升高。宝宝代谢快,对缺氧更敏感,于是通过频繁打哈欠“吸氧自救”。

自查方法:打开门窗通风30分钟,观察哈欠次数是否减半。

2. 睡眠债累积

很多家长误以为“白天少睡,晚上才睡得好”,结果宝宝过度疲劳,交感神经兴奋,反而更难入睡,哈欠连连。

解决思路:按月龄制定规律作息表,白天小睡总量不低于推荐值(0-3月龄4-5小时,4-6月龄3-4小时)。

3. 胃食管反流

胃酸刺激食管,宝宝会通过打哈欠+吞咽动作缓解灼烧感。

线索:平躺时加重,竖抱15分钟后减轻;常伴吐奶、弓背哭闹。

家庭干预:喂奶后竖抱30分钟,母乳妈妈减少咖啡、巧克力、辛辣食物。

4. 贫血或心脏负荷增加

血红蛋白低或心脏结构异常,都会导致组织供氧不足,宝宝用打哈欠代偿。

关键指标:3月龄以下Hb<145g/L,3-6月龄<110g/L;听诊有无杂音。

何时就医:血常规+心脏彩超即可确诊,早发现早干预。

三、家庭护理三步法:先观察再行动

第一步:记录哈欠日记

连续3天,记录每次哈欠的时间、持续秒数、当时环境(温度、人数、是否刚喂奶)。数据比感觉更可靠。

第二步:调整微环境

• 室温22-24℃,湿度50-60%

• 避免穿盖过厚,摸后颈温热即可

• 白天小睡拉窗帘,保持昼夜光线差异

第三步:引入安抚仪式

睡前30分钟执行固定流程:洗澡→抚触→换睡衣→白噪音/轻音乐。神经科学证实,可预测性刺激能降低皮质醇水平,减少过度哈欠。

四、家长最纠结的四个问题,一次说清

Q1:打哈欠会传染给宝宝吗?

成人打哈欠时,宝宝可能模仿动作,但不会因此增加自身哈欠频率。真正要警惕的是成人哈欠背后的疲劳或缺氧环境。

Q2:补觉越多,哈欠越少?

错!超过月龄上限的睡眠反而打乱生物钟。例如4月龄宝宝白天小睡>5小时,夜间入睡困难,第二天哈欠更多。适量才是王道。

Q3:益生菌能改善打哈欠?

除非伴随肠胀气、排便困难,否则益生菌对中枢性哈欠无效。别被营销话术带节奏。

Q4:可以给宝宝喝少量咖啡提神吗?

绝对禁止。咖啡因半衰期在新生儿体内长达30小时,会引发心动过速、烦躁,甚至抽搐。

五、就医指征:出现这些情况别犹豫

• 哈欠同时出现点头样呼吸(头部随呼吸节律上下点动)

• 皮肤黏膜苍白或发绀

• 前囟门明显凹陷或膨出

• 24小时内尿量<6次,提示脱水

满足任意一条,立即携带“哈欠日记”前往儿科急诊。

六、容易被忽视的隐藏因素

光线波长:蓝光会抑制褪黑素,导致浅睡增多。夜间喂奶使用<3瓦暖光小夜灯,可显著减少清晨哈欠。

被动吸烟:尼古丁降低血氧饱和度,即使阳台吸烟后抱娃,残留三手烟仍可刺激呼吸道。

奶粉渗透压:冲调过浓增加肠道负担,间接影响睡眠。按说明书“平勺”标准即可。

把哈欠当成宝宝身体的“摩斯密码”,读懂它、回应它,比盲目焦虑更有力量。

评论列表