一、宝宝吃奶时大哭,到底在“说”什么?

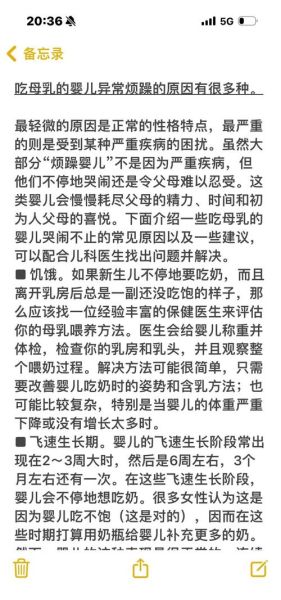

很多新手妈妈都经历过:奶头刚含住,宝宝却猛地松开、撕心裂肺地哭。这种场景让人既心疼又慌乱。哭声其实是宝宝唯一的语言,读懂它,问题就解决了一半。

(图片来源网络,侵删)

1. 先问自己:是“疼”还是“急”?

- 疼:哭声尖锐、持续,身体打挺,常见于鹅口疮、口腔溃疡、胃食管反流。

- 急:哭声短促、节奏快,伴随转头找乳头,多是奶阵来得慢或奶孔过小。

二、最常见的五大“幕后黑手”

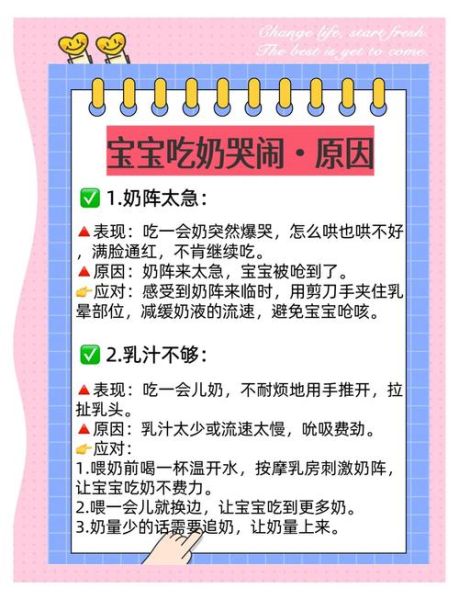

1. 奶水供需失衡:太急 or 太少

奶阵太冲会让宝宝来不及吞咽,触发呛咳反射,于是大哭。

奶阵不足又让宝宝吸吮费力,吸不到就烦躁。

自查方法:挤乳头,若呈喷射状=过急;若只有几滴=不足。

2. 口腔疼痛:看不见的伤口

鹅口疮呈白色奶块状,棉签擦不掉;口腔溃疡多在舌系带或颊黏膜,一碰就哭。

夜间更明显,因为唾液减少,疼痛放大。

3. 肠胃胀气:肚子比嘴更饿

宝宝一边吃一边吞气,气体在肠道“打结”,疼痛瞬间升级。

典型表现:蹬腿、放屁后哭声减弱。

4. 鼻塞或中耳炎:呼吸吞咽“打架”

鼻塞时宝宝需张口呼吸,无法同时吸吮,急得大哭。

中耳炎常伴揪耳朵、摇头,平躺吃奶时疼痛加剧。

(图片来源网络,侵删)

5. 过度困倦:困到崩溃

过度疲劳的宝宝反而难以安抚,出现“闹觉式”大哭,吃奶只是寻求安慰,却越吃越烦。

三、分场景排查:一哭就对症下药

场景A:刚含乳头就哭

- 检查口腔:用干净手指轻压牙龈,若宝宝躲闪,疑似溃疡。

- 调整流速:奶阵喷时可先挤出10ml,再喂;奶少则热敷乳房刺激喷乳反射。

场景B:吃几分钟突然大哭

- 暂停拍嗝:竖抱15秒,空心掌从下往上拍,打出嗝后继续喂。

- 换边:一侧乳房吸空后,宝宝可能因“后奶不足”而焦躁。

场景C:吃完立刻大哭

可能是胃食管反流,表现为弓背、吐奶、夜间加重。

可尝试:30°斜坡卧位喂奶+拍嗝20分钟。

四、妈妈最容易忽略的3个细节

1. 奶温不对

冷藏奶加热不均匀,第一口过烫,宝宝会瞬间抗拒。

手腕内侧试温比手背更准确。

2. 香水或沐浴露残留

宝宝对气味敏感,柑橘、薄荷味都可能引发抗拒。

3. 哺乳姿势压迫耳朵

摇篮式时宝宝耳朵被折压,疼痛会伪装成“不想吃奶”。

(图片来源网络,侵删)

五、何时必须就医?

出现以下任一情况,立即就诊:

- 哭声尖锐伴持续发热

- 口腔白斑扩散至喉咙

- 喷射状吐奶且体重不增

- 耳道流脓或血丝

六、安抚小技巧:比喂奶更管用的动作

当排除所有病理因素,试试这些:

- 肌肤接触:妈妈脱去上衣,宝宝只穿尿布,胸贴胸10分钟,可迅速降低皮质醇。

- 白噪音:吹风机录音、心跳声APP,模拟子宫环境。

- 5S包裹法:紧裹襁褓+侧卧+摇晃+嘘声+吸吮(非乳头,可给干净手指)。

七、长期策略:建立“不哭吃奶”的节奏

记录一周吃奶时间、哭闹点,会发现规律:

多数宝宝在傍晚5-7点因肠绞痛高发,可提前30分钟做排气操。

白天小睡不超过2小时,避免过度疲劳引发的“崩溃式”大哭。

读懂哭声、排除疼痛、调整流速、优化环境——当这些步骤成为本能,喂奶就不再是“战场”,而是双向奔赴的甜蜜时刻。

评论列表