为什么一岁半的宝宝容易出现大便干硬?

一岁半左右,宝宝从母乳或配方奶过渡到以固体食物为主,肠道菌群、咀嚼能力、饮水量都在重新适应。常见诱因包括:

(图片来源网络,侵删)

- 纤维摄入不足:辅食过于精细,蔬菜、水果量偏少。

- 水分流失快:活动量大、出汗多,补水却跟不上。

- 奶粉冲调过浓:家长担心营养不够,擅自多加奶粉。

- 憋便行为:排便疼痛让宝宝产生恐惧,越憋越干。

先判断:这是“暂时性干硬”还是“功能性便秘”?

自问:宝宝最近一次排便是否间隔超过三天?粪便是否呈颗粒状且带血丝?

自答:若只是偶尔干硬,无哭闹、无肛裂,可先居家调理;若每周出现两次以上、伴随腹胀或食欲下降,需就医排除甲状腺功能减退、巨结肠等问题。

饮食调整:让宝宝“吃”出柔软大便

1. 立刻见效的“三大高纤食材”

- 火龙果:红心白心皆可,籽粒含丰富不溶性纤维,晚饭后喂两勺果肉,次日即可软化大便。

- 西梅泥:天然山梨醇+纤维,双效促蠕动。可直接买无添加婴儿西梅泥,每次15克。

- 燕麦糊:β-葡聚糖吸水膨胀,增加粪便体积。用配方奶或母乳冲调,口感更顺滑。

2. 需要长期执行的“饮水+油脂”策略

一岁半宝宝每日总水需求≈体重(kg)×100ml,至少一半需以白开水形式补充。另在辅食里滴入2-3ml亚麻籽油或核桃油,润滑肠道。

3. 必须避开的“隐形便秘食物”

- 香蕉(未熟透的含鞣酸)

- 白粥+咸菜(低纤维高钠)

- 过量奶酪(钙与脂肪双重抑制蠕动)

行为干预:让排便变成“条件反射”

1. 固定“马桶时间”

每天早餐后五分钟,把宝宝放在小马桶上,脚垫实、背部挺直,模拟“蹲姿”。即使未排便,也坚持坐满两分钟,形成胃结肠反射。

2. 腹部按摩+蹬自行车

顺时针绕脐按摩100下,再握住脚踝做蹬车动作30次,促进乙状结肠蠕动。睡前操作,次日清晨更易排便。

3. 减少“便盆恐惧”

若宝宝曾因肛裂疼痛而哭闹,可在肛门处抹少量红霉素软膏,并在便盆边缘贴卡通贴纸,转移注意力。

(图片来源网络,侵删)

药物与益生菌:什么时候才需要?

问:乳果糖、开塞露、益生菌哪个先用?

答:

- 乳果糖:慢性便秘首选,起始5ml/日,根据大便软硬度每周增减1ml,安全可长期用。

- 开塞露:仅用于超过四天未解且明显腹胀,甘油制剂一次5ml,不可连续使用超过三天。

- 益生菌:选择含BB-12或LGG菌株的滴剂,至少连续补充两周,才能重建菌群。

真实案例:小芒果的“七日软化计划”

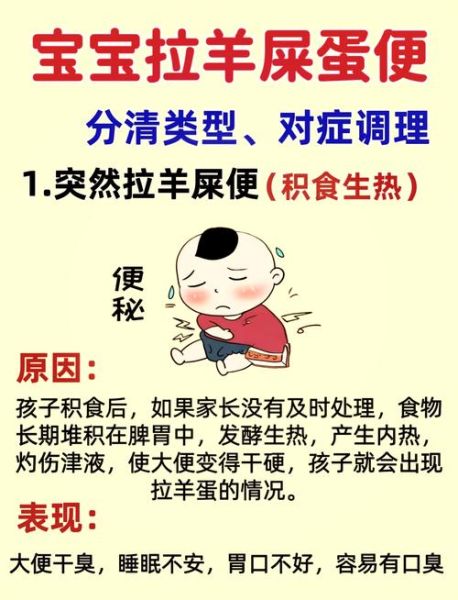

背景:18个月女宝,大便干硬如羊屎,每次哭闹。

第1-2天:停掉奶酪棒,晚餐改为火龙果燕麦糊,白天额外喝100ml温水。

第3-4天:早餐后坐便5分钟,顺时针按摩+蹬车,下午加西梅泥15g。

第5天:仍无便意,给予乳果糖5ml。

第6天早晨:排出大量软便,无哭闹。

第7天:乳果糖减至4ml,继续高纤饮食,此后每周排便3-4次且柔软。

家长最容易犯的五个错误

- 用蜂蜜水通便:一岁内禁用蜂蜜,肉毒杆菌风险。

- 把果汁当水喝:苹果汁、梨汁过量反而因山梨醇过高引起腹泻-便秘交替。

- 频繁更换奶粉:肠道需2-3周适应,反复更换加重紊乱。

- 依赖肥皂条:物理刺激易损伤肛管黏膜。

- 忽视心理暗示:当着宝宝面说“你又拉不出了”,强化负面情绪。

何时必须去医院?

出现以下任一情况,挂小儿消化专科:

- 大便带鲜红或暗红血超过两次

- 腹胀如鼓、呕吐胆汁样液体

- 体重不增反降

- 出生后就持续便秘,需排除先天性巨结肠

(图片来源网络,侵删)

评论列表