6个月宝宝可以喝水,每天总量控制在30~60毫升,分2~3次喂给,仍以母乳或配方奶为主。

(图片来源网络,侵删)

为什么6个月才考虑给水?

在满半岁之前,**母乳或配方奶的含水量高达87%~90%**,已能满足宝宝对水分的全部需求。提前额外喂水,可能带来两大隐患:

- **稀释性低钠血症**:多余水分降低血液钠浓度,导致嗜睡、抽搐。

- **奶量被动减少**:胃容量被水占据,热量与营养摄入下降,生长曲线可能放缓。

因此,**美国儿科学会(AAP)与中国营养学会均建议**:健康足月儿在满6个月前无需额外补水。

开始添水后,每天到底该给多少?

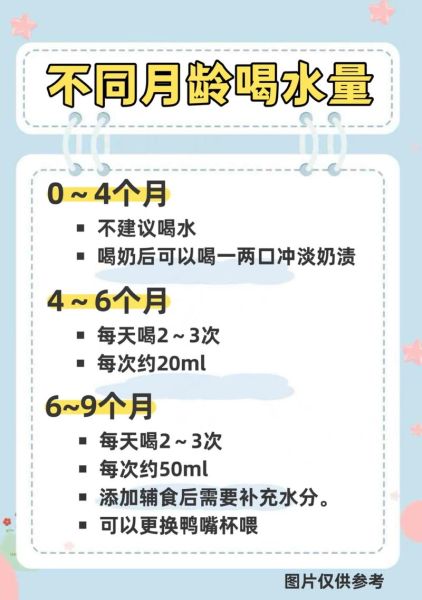

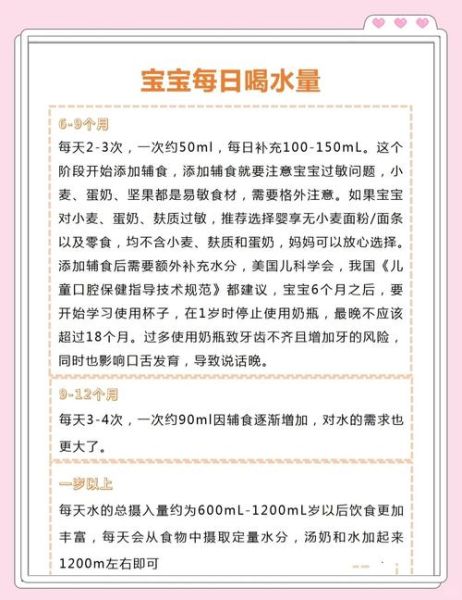

世界卫生组织把“6个月”定义为辅食起点,也是**科学引入少量白开水的窗口期**。具体量可参照以下阶梯:

- **第1周尝试**:每次喂辅食后给10毫升,让宝宝熟悉勺杯触感。

- **第2~4周**:如无不适,可增至每次20毫升,每日总量不超过60毫升。

- **7~9个月**:随辅食量增加,每日水总量可放宽至90~120毫升。

注意:**奶量需保持600~800毫升/天**,水只是辅助,不能替代奶。

哪些信号提示“该补水了”?

虽然原则上有上限,但**个体差异与季节因素**也需考虑。出现以下表现时,可酌情加10~20毫升:

(图片来源网络,侵删)

- 尿色深黄且尿布重量明显变轻;

- 嘴唇干燥、频繁舔舌;

- 连续两顿奶之间哭闹,但非饥饿所致;

- 室温高于28℃、湿度低于40%,或宝宝轻微出汗。

反之,若尿色清淡、每2~3小时就有湿尿布,说明水分充足,无需额外增加。

用什么工具喂水最安全?

6个月宝宝口腔运动模式正从“吮吸”过渡到“咬嚼+吞咽”,工具选择直接影响安全与习惯:

| 工具 | 优点 | 注意点 |

|---|---|---|

| 软嘴学饮杯 | 防呛设计,易抓握手柄 | 每次使用后拆开彻底清洗,避免霉菌 |

| 硅胶小勺子 | 精准控制每口量 | 勺面宽度不超过2厘米,防止过度张口 |

| 重力球吸管杯 | 任何角度都能喝到 | 需确认吸管硬度,过硬可能伤及上颚 |

无论选哪种,**都禁止用奶瓶装纯水**:奶瓶吮吸省力,易导致宝宝“灌水”过量,也增加龋齿风险。

一天中哪个时段喂水最合适?

安排时间点,可减少对奶量的冲击:

- **上午10点辅食后**:宝宝清醒、消化酶活跃,接受度高。

- **午睡醒来**:补少量水可缓解空调房干燥,但距离下次喂奶至少30分钟。

- **傍晚洗澡后**:皮肤蒸发增加,10~20毫升水能快速平衡体液。

避免在**入睡前1小时**大量喂水,以免夜尿增多影响睡眠质量。

(图片来源网络,侵删)

矿泉水、纯净水还是煮沸自来水?

不少家长纠结水质,其实答案并不复杂:

- **煮沸后的自来水**(水垢少地区)最经济,矿物质含量适中。

- **纯净水**短期使用无妨,长期可能缺乏钙镁,需保证奶量充足。

- **矿泉水**钠含量需≤20mg/L,否则加重肾脏负担;高矿化度款不适合婴幼儿。

无论哪种,**必须煮沸后冷却至40℃以下再喂**,避免烫伤及杀死有益菌群。

喂水时最容易踩的4个坑

经验不足的照护者常犯以下错误,提前知晓可少走弯路:

- 用果汁、菜水替代白开水:过早接触甜味,增加挑食与龋齿概率。

- 强迫宝宝喝完固定量:6月龄宝宝胃容量仅200~220毫升,强迫易引发呕吐。

- 把水杯长期挂床头:看似方便,实则滋生细菌,且易养成“随时啜饮”习惯。

- 忽略夜间补水:夜间醒来多半是饥饿,应先喂奶,盲目给水反而延长醒睡周期。

特殊情况下如何调整水量?

并非所有宝宝都能照搬“30~60毫升”标准,以下情境需灵活处理:

- 腹泻但无脱水:在医生指导下,使用口服补液盐(ORS),而非单纯增加白水。

- 配方奶冲泡过浓:先纠正奶粉比例,而不是靠多喝水“稀释”。

- 发热38℃以下且能喝奶:每升高1℃体温,额外补10毫升水,分次给予。

- 早产或慢性肾病宝宝:必须遵医嘱,通常需严格记录出入量。

如何让宝宝爱上喝水?

兴趣是最好的老师,以下方法屡试不爽:

- 颜色游戏:选一只宝宝喜欢的亮色杯子,只在喝水时出现,形成正向联想。

- 示范效应:家长同步举杯“干杯”,宝宝会模仿大人吞咽动作。

- 温度小变化:夏季可把水降至室温,冬季保持微温,刺激口腔新体验。

- 少量多次:与其一次灌30毫升,不如分3口,每口后停顿,降低抗拒感。

掌握以上原则,6个月宝宝的第一口水就能喝得既安全又愉快。

评论列表