答案:没有绝对的好坏,只要在9~18个月内独立迈出第一步,且体检无异常,都算正常。

一、为什么家长总纠结“早走”与“晚走”

朋友圈晒娃、早教机构宣传、长辈间攀比,让“走路早晚”被贴上“聪明”“发育快”的标签。事实上,**走路时间受遗传、体型、性格、养育方式四重因素共同决定**,与智商高低无直接关联。

二、宝宝学走路的四个关键阶段

- 撑站期(6~8月):扶物站立,锻炼小腿肌肉。

- 巡航期(8~10月):沿家具横移,练习平衡。

- 独站期(9~12月):不扶东西站立几秒,重心控制更稳。

- 迈步期(9~18月):真正独立行走,步距由小到大。

任何阶段提前或延后2~3个月,只要宝宝精神好、饮食睡眠正常,都无需过度干预。

三、走路“偏早”可能隐藏的风险

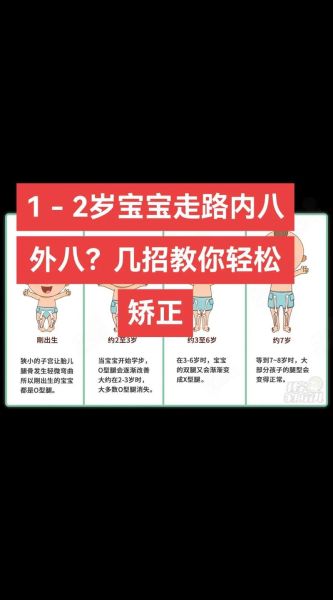

骨骼承压过大:小腿胫骨尚未钙化,O型腿概率增加。

平衡系统未成熟:跌倒次数多,头部外伤风险上升。

家长过度惊喜:频繁让娃练习,反而剥夺爬行带来的肩颈协调机会。

四、走路“偏晚”并不一定是发育迟缓

以下情况大多属于正常差异:

- 父母幼时走路也晚,基因遗传。

- 冬季出生的宝宝,厚重衣物限制活动。

- 体重在同月龄段位于90百分位以上,负重更大。

- 性格谨慎,喜欢观察后再行动。

若18个月仍不敢独站,或扶站时脚尖着地、双膝明显弯曲,则需就医排查肌张力、髋关节问题。

五、儿科医生如何评估“走路时间”

儿保门诊不会单看月龄,而是综合:

- 大运动里程碑:能否自主坐稳、爬行、扶站。

- 肌张力测试:脚踝背屈角、腘窝角是否异常。

- 神经反射检查:踏步反射、降落伞反射是否消失。

- 家族史:父母幼时运动发育曲线。

只有多项指标同时落后,才考虑做脑部或脊髓影像检查。

六、在家科学引导走路的5个细节

1. 光脚或穿防滑袜:增强足底触觉反馈。

2. 减少学步车:车体滑动速度快,宝宝用脚尖蹬地,易养成错误步态。

3. 设置安全环境:桌角包边、地面铺爬行垫,降低跌倒恐惧。

4. 鼓励爬行多过站立:每天累计爬行150米以上,肩带肌群更发达,后期走路更稳。

5. 用蹲下站起游戏练力量:把玩具放地上,引导宝宝扶物蹲下再站起,强化股四头肌。

七、常被忽视的“心理时机”

有些宝宝14个月就能走,却拖到16个月才愿意撒手,原因常是:

- 曾经跌倒留下阴影。

- 看护人过度紧张,宝宝感知到焦虑。

- 家中地面材质突然改变,如从木地板到瓷砖。

此时家长应降低关注频率,用平行游戏(如推小车)让宝宝在无压力状态下自然迈步。

八、关于补钙、补DHA的误区

走路早晚与血钙水平无显著关系,**只要奶量每日达到500ml以上,维D补充足量,骨骼矿化就能正常进行**。额外补充钙剂不仅无效,还可能造成便秘。DHA主要影响神经髓鞘化,对运动速度帮助有限,与其纠结保健品,不如多提供户外阳光和自由活动。

九、什么时候必须就医

出现以下任一信号,建议挂儿童康复科或神经内科:

- 12个月仍不会扶站。

- 双腿明显不等长,或臀纹不对称。

- 站立时持续脚尖着地,无法脚跟着地。

- 独走时身体极度前倾,像“冲刺”步态。

- 语言、社交、精细动作也同步落后。

十、写在最后的小提醒

把“走路早晚”当作一场马拉松而非百米冲刺,**尊重宝宝自己的节奏**。记录每一次扶站、每一次摇晃前行的瞬间,比纠结日历上的数字更有意义。当TA准备好时,自然会张开双臂,摇摇晃晃地走向你。

评论列表