十个月大的宝宝突然干呕,家长往往会瞬间紧张:是吃坏了?还是生病了?其实,干呕在这个月龄并不少见,但背后的原因却可能千差万别。下面用问答形式拆解家长最关心的点,并给出可落地的处理方案。

十个月宝宝干呕的常见诱因

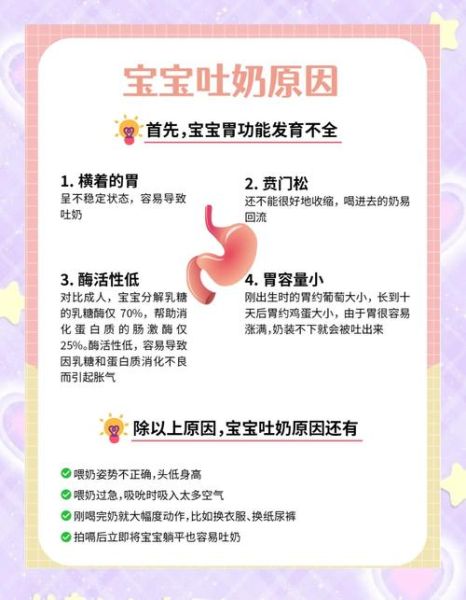

1. 生理性胃食管反流

十个月宝宝胃部呈水平位,**括约肌发育尚不成熟**,吃奶或辅食后平躺、翻身、哭闹,都容易让胃内容物反流到食管,引起干呕。多数情况下,宝宝精神状态好、体重增长正常,家长无需过度担心。

2. 辅食性状不合适

刚进入颗粒状或块状辅食阶段,**咀嚼和吞咽协调度不足**,食物卡在咽部就会触发干呕反射。常见“肇事食物”包括:苹果块、胡萝卜条、香蕉段、溶豆等。

3. 过度喂养或进食过快

家长担心宝宝吃不饱,频繁递勺或奶量超标,**胃部过度扩张**后通过干呕“抗议”。奶瓶喂养时奶嘴孔过大,也会让宝宝一口气吞入过多奶液。

4. 病毒或细菌感染

轮状病毒、诺如病毒、腺病毒等都可能以干呕为先兆,**随后出现腹泻、发热**。若干呕频率高、伴随精神萎靡或尿量减少,需警惕脱水。

---如何快速判断“要不要去医院”

家长在家可先自查以下四点:

- **呕吐物性状**:仅有少量奶液或黏液,多为生理性;出现血丝、黄绿色胆汁、咖啡渣样物,立即就医。

- **体温与精神状态**:体温≥38℃或持续低热,且宝宝嗜睡、烦躁,需面诊。

- **腹部体征**:腹胀如鼓、触碰哭闹,或大便带血,提示肠梗阻或肠套叠。

- **脱水信号**:尿量减少(<6次/天)、口唇干、囟门凹陷,需急诊补液。

在家护理的五个关键动作

动作一:调整喂养节奏

• 奶量:每次减少10-20ml,**少量多餐**;

• 辅食:暂停新增食材,退回细腻的泥状食物,**避免粗纤维和粘性食材**;

• 姿势:喂奶时保持头高位,喂后竖抱20分钟,**避免立即趴卧或坐学步车**。

动作二:拍嗝与排气

十个月宝宝虽能自主坐,但**胃内气体仍易滞留**。喂到一半时暂停,用空心掌自下而上轻拍背部,听到嗝声后再继续。若夜间干呕,可尝试“自行车操”帮助排气。

动作三:口腔清洁与观察

干呕后残留奶渍易滋生细菌,用纱布蘸温水轻擦牙龈和舌面,**顺便检查是否有溃疡或鹅口疮**——这些病灶也会刺激干呕。

动作四:补液防脱水

若伴随腹泻,按“每次稀便后补充50-100ml口服补液盐”的原则,**避免直接喝白开水或果汁**,以防电解质紊乱。

动作五:记录“干呕日记”

用手机备忘录记下:时间、进食内容、干呕次数、伴随症状,**就诊时医生能快速锁定诱因**。

医生可能给出的三种治疗方案

• **益生菌**:调节肠道菌群,缩短病毒性胃肠炎病程;

• **促胃肠动力药**:如多潘立酮混悬液,仅用于确诊胃食管反流且影响生长发育的情况;

• **抗过敏饮食**:怀疑牛奶蛋白或辅食过敏时,需换成深度水解配方或回避可疑食材2-4周。

家长最容易踩的四个坑

1. **一干呕就喂水**:反而刺激胃部再次收缩,正确做法是暂停进食15-30分钟。

2. **盲目用止吐药**:如胃复安,可能引发锥体外系反应,需医生评估后使用。

3. **自行调配淡盐水**:浓度不当会加重脱水,**首选药店购买的口服补液盐Ⅲ**。

4. **强迫进食**:干呕后宝宝本能拒食,此时应尊重其意愿,**等待胃肠自然恢复**。

何时需要升级检查

若调整喂养两周仍频繁干呕,或体重增长曲线跌破百分位,医生可能建议:

- **上消化道造影**:排除胃扭转、幽门肥厚;

- **腹部B超**:筛查肠套叠、肠旋转不良;

- **血常规+过敏原检测**:判断感染或过敏类型。

十个月宝宝干呕多数是成长过程中的“小插曲”,家长稳住心态、科学观察,往往比过度干预更有效。把每一次干呕当作了解宝宝消化能力的契机,喂养节奏会越来越默契。

评论列表