4个月大的宝宝吃完奶后嘴角又溢出一口,新手爸妈往往瞬间紧张:这到底是正常“回奶”还是病态“呕吐”?如果吐得频繁、量大,甚至影响体重增长,又该怎么办?下面用问答+分块的方式,把家长最关心的疑问一次说清。

(图片来源网络,侵删)

一、先分清:溢奶、吐奶、呕吐不是一回事

- 溢奶:奶液顺着嘴角缓慢流出,量少,宝宝无痛苦表情,常在拍嗝或翻身时出现。

- 吐奶:奶液呈喷射状或大口涌出,量中等,可能伴有打嗝,但宝宝精神状态尚可。

- 呕吐:喷射距离远、量多,常伴哭闹、脸色苍白、蜷缩,需要警惕病理性原因。

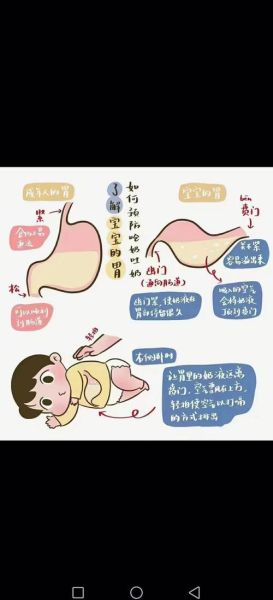

4个月宝宝胃呈水平位、贲门括约肌尚未发育成熟,**溢奶与轻度吐奶属于生理现象**,只要体重稳步增长,一般无需特殊治疗。

二、4个月宝宝吐奶的常见原因有哪些?

1. 生理性因素

- 胃容量小:一次摄入奶量超过胃容量,易反流。

- 吃奶过急:吞咽空气形成气泡,拍嗝不彻底。

- 活动过早:吃完立即趴着、翻身或被动操。

2. 喂养方式不当

- 奶孔过大:奶瓶流速快,宝宝来不及吞咽。

- 频繁换边:母乳喂养时单侧吸吮时间不足,吸入过多前奶。

- 过度喂养:家长担心“吃不饱”,强行增加奶量。

3. 病理性因素(需就医)

- 胃食管反流病(GERD):吐奶频繁且伴体重不增、拒奶、咳嗽。

- 牛奶蛋白过敏:吐奶伴湿疹、血丝便。

- 幽门狭窄:喷射性呕吐进行性加重,可见胃蠕动波。

- 感染或代谢性疾病:呕吐物带胆汁、发热、嗜睡。

三、吐奶严重怎么办?家庭护理7步法

- 控制单次奶量:母乳宝宝可缩短单侧吸吮时间、增加喂养次数;配方奶宝宝按体重计算每日总量后分次喂。

- 拍嗝姿势升级:竖抱15~20分钟,让下巴搭在家长肩头,空心掌自下而上轻拍背部;若拍不出嗝,可改坐位前倾式。

- 减少吞气:奶瓶喂养时选择**S号慢流速奶嘴**,保持奶液充满奶嘴前端;母乳喂养确保含接正确。

- 体位管理:喂奶时头高位30°,喂后30分钟内避免趴卧、洗澡、换尿布等腹部受压动作。

- 观察记录表:用笔记或App记录每日吐奶次数、量、颜色、体重曲线,方便医生评估。

- 尝试稠化喂养:在医生指导下,可添加少量大米糊增稠奶液,减少反流。

- 母亲饮食排查:母乳喂养妈妈暂停牛奶、鸡蛋、海鲜等易过敏食物两周,观察吐奶是否减轻。

四、何时必须立即就医?

出现以下任一情况,**不要犹豫,直接带宝宝去医院**:

- 呕吐物带血、咖啡渣样或黄绿色胆汁。

- 体重连续两周不增或下降。

- 吐奶后精神萎靡、嗜睡、发热、抽搐。

- 腹部膨隆、触痛或可见胃蠕动波。

五、医生可能会做哪些检查?

| 检查项目 | 目的 | 是否痛苦 |

|---|---|---|

| 腹部B超 | 排除幽门狭窄、肠旋转不良 | 无创,需空腹 |

| 上消化道造影 | 观察胃食管反流程度 | 需口服造影剂,短暂X光 |

| 血常规+过敏原筛查 | 判断感染或牛奶蛋白过敏 | 指尖采血 |

| 小时食管pH监测 | 确诊胃食管反流病 | 鼻腔插细管,24小时 |

六、长期吐奶会影响生长发育吗?

大多数生理性吐奶在**6~12个月**添加辅食后逐渐好转。若体重增长曲线位于正常区间、精神好、睡眠安稳,家长无需过度焦虑。真正需要干预的是**“吐奶+生长迟缓”**的组合,及时就医可避免营养不良与食管炎。

七、常见误区一次澄清

- 误区1:竖抱越久越好→长时间竖抱增加脊柱压力,15~20分钟足够。

- 误区2:喂水稀释奶液→4个月内纯母乳或配方奶已能满足水分需求,额外喂水反而加重肾脏负担。

- 误区3:换“防吐奶粉”就能根治→防吐奶粉仅对胃食管反流有效,盲目更换可能掩盖其他病因。

八、爸妈情绪管理同样重要

频繁吐奶会让家长陷入“我是不是没喂好”的自责。请记住,**宝宝吐奶≠喂养失败**。把每次吐奶当作信息收集的机会,记录、观察、必要时求助医生,才是科学养育的第一步。

(图片来源网络,侵删)

评论列表